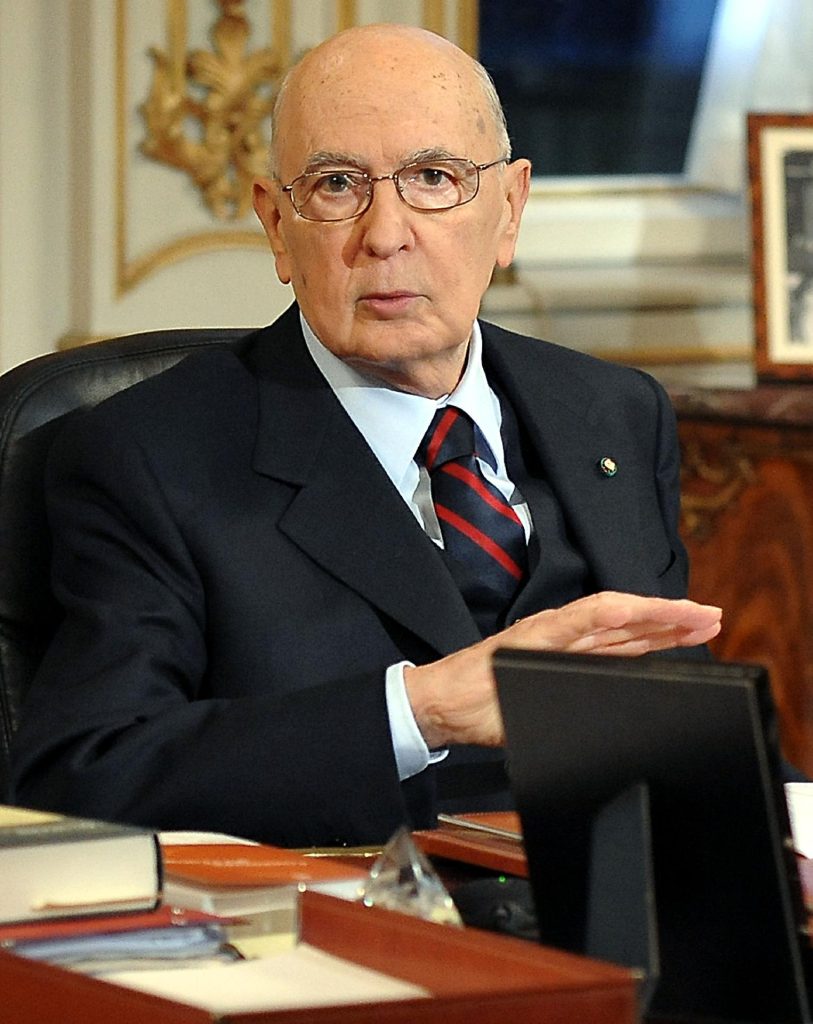

Giorgio Napolitano: un meridionalismo senza assistenza e demagogia

di Giorgio Macciotta.

1. Nell’Introduzione al volume, edito dal Senato in occasione del centesimo anniversario della nascita di Napolitano, Guido Melis ha notato che non è facile scrivere di chi non c’è più, soprattutto “se la persona scomparsa ha avuto una vita lunga e operosa, spesa in tanti campi diversi, se ha coltivato una pluralità di interessi praticamente illimitata”, anche perché chi scrive ha in mente un “suo” Napolitano.

Penso sia giusto. Questo ricordo si concentra, perciò, sul suo “meridionalismo” che, come si vedrà, è alla base di una delle sue scelte più mature, che determinò incomprensioni e critiche.

Napolitano scelse l’impegno politico spinto dalla situazione di degrado di Napoli e del Mezzogiorno, dalla convinzione che l’indispensabile svolta, nell’azione e nella direzione politica, dovesse fondarsi su consenso e impegno delle grandi forze popolari, guidate dai moderni partiti di massa.

Insieme lo mosse l’impressione dell’assalto alla Federazione napoletana del PCI, all’indomani del referendum del 2 giugno 1946 che aveva deciso per la Repubblica. Oltre le reazioni immediate, dettate dalle esigenze della polemica politica (che attribuirono la responsabilità alla “malavita della città chiamata a raccolta dai banditi, agenti dei Savoia”), i dirigenti del PCI avevano chiaro che protagonista era stata “la nostra povera gente napoletana”.

Il PCI di Togliatti gli parve, in questo quadro, lo strumento sul quale far leva.

Condivideva il ruolo che il PCI si era assegnato: lotta per lo sviluppo del Mezzogiorno e, insieme, azione pedagogica per conquistare all’obiettivo il “popolo meridionale”, per farne il protagonista dirigente di un simile progetto.

La scelta ebbe una prima conseguenza sugli studi. Si laureò in Giurisprudenza (nel 1947) con la tesi: Il progresso dell’industria italiana tra il ‘60 e il ‘900, il mancato sviluppo industriale del Mezzogiorno e la legge per Napoli del 1904.

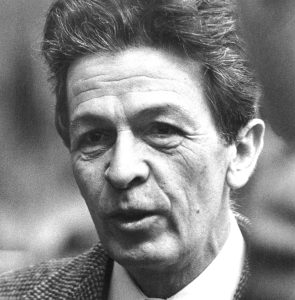

Il primo impegno di lavoro fu quello di vicesegretario, tra il 1946 e il 1948, del Centro Economico Italiano per il Mezzogiorno, incarico che gli consentì di dialogare con i suoi maestri nel PCI (Amendola e Sereni) e con alcuni tra i più interessanti economisti che al Centro collaboravano (da Paratore a Cenzato).

Il costante collegamento tra riflessione teorica e pratica costituì un impegno, anche personale, cui tenne fede per tutta la sua esperienza politica e istituzionale.

Due ricordi. Il primo personale: nel 1996 non fu eletto alla Camera per “eccesso di successo” dell’Ulivo (che conquistò tutti i collegi uninominali della Campania e, per lo “scorporo”, non ebbe eletti nella lista di cui Napolitano era capolista). Gli chiesi perché non avesse confermato la candidatura nell’uninominale. Mi rispose che nel precedente biennio aveva aperto una sede nel suo collegio, che, in relazione all’età, non si sentiva di poter garantire quell’impegno settimanale e, quindi, aveva dovuto rinunciare.

Il secondo tratto dalla testimonianza di Guido Melis, che aveva accompagnato, “da deputato sardo, ... il manipolo degli operai che a Porto Torres avevano resistito sino all’inverosimile ai licenziamenti e alle dismissioni delle aziende, occupando simbolicamente, in un inverno che ricordo freddissimo, l’isola dell’Asinara. Sconfitti, come spesso accade nella storia ai più deboli, ebbero come onore delle armi d’incontrare il Presidente. E lui, il Presidente, in mezzo a loro, a far domande, a farsi descrivere il lavoro e i suoi problemi, a chiedere delle famiglie: ma anche a parlare della crisi chimica e a cercare insieme soluzioni possibili (si parlava allora della “chimica verde”, poi rivelatasi una chimera), ad annotare su certi suoi foglietti fatti, nomi o chissà che altro. In un colloquio libero, come tra vecchi amici, i più giovani ad ascoltare il più anziano e lui ad ascoltare loro, senza cerimoniale. Un incontro che non finiva mai, nonostante i garbati richiami al protocollo dei funzionari della Presidenza.”

2. Abbandonò Napoli e un naturale impegno di lavoro, avvocato nello studio del padre (con qualche strappo familiare), per fare il segretario della federazione PCI di Caserta. Giovanissimo deputato, ma già autorevole e responsabile della sezione Meridionale del PCI, si dimise dalla Camera, nel 1963, per fare il segretario della Federazione di Napoli. Da suo meridionalismo concreto derivarono molte delle scelte di vita e di lavoro di cui fornirò qualche esempio sui temi della programmazione e del ruolo del debito pubblico.

Nel primo impegno parlamentare collaborò con Laconi e Giolitti e affinò una concezione dell’impostazione istituzionale del meridionalismo che emerse in occasione dell’approvazione della legge 588/1962, di attuazione dell’articolo 13 dello Statuto sardo. Si discuteva del carattere del Piano sardo e Napolitano, parlando a favore di un emendamento presentato da Laconi, osservò: A. che era impossibile un “piano globale che (cercasse) di orientare le attività pubbliche e … private in funzione di determinati sviluppi dell’economia sarda nel suo complesso, ... mancando uno schema di programmazione generale”; B. che risultava insufficiente un “piano per la pura e semplice utilizzazione degli stanziamenti e degli interventi previsti” dalla legge; C. che “si (poteva) ipotizzare un … piano (che consentisse di) assicurare non un semplice coordinamento ma un indirizzo unitario di tutti gli investimenti e gli interventi pubblici”.

3. Quando, nel 1968, tornò in Parlamento il suo ruolo era ormai quello di dirigente tra i più prestigiosi del PCI. Era l’unico, insieme al Segretario Longo, ad essere presente nei due massimi organismi (Ufficio Politico e Segreteria). Il suo orizzonte si era conseguentemente allargato. Il tema degli equilibri complessivi dell’economia italiana, dopo il sommovimento delle lotte operaie di quegli anni, era all’ordine del giorno. Non si poteva certo tornare indietro, rispetto alle conquiste salariali e sociali, ma non era neanche possibile il finanziamento della nuova spesa pubblica con il disavanzo di bilancio, la crescita del debito pubblico e la sua riduzione, in valore reale, attraverso un’inflazione sempre più incontrollabile. Da qui la sua attenzione alle proposte di politiche di volte alla riduzione del debito. Da qui anche la sua convinta adesione alla proposta del “compromesso storico” avanzata da Berlinguer, divenuto nel frattempo Segretario. Essa comportava anche un diverso approccio alle scelte individuali di vita e di consumo. Berlinguer ne parlò, diffusamente, nel memorabile discorso sull’austerità. Le reazioni a quel discorso determinarono non poche amarezze allo stesso Berlinguer. Molte delle scelte di Napolitano, come responsabile del Dipartimento economico e, successivamente, come Presidente del gruppo del PCI alla Camera dei Deputati, furono in sintonia con quella posizione di Berlinguer, a partire dall’impegno per regole più rigorose nella politica di bilancio.

La fine della solidarietà nazionale comporto, per il PCI, l’abbandono di quella politica.

Napolitano tenne il punto e si determinò una divisione nel gruppo dirigente centrale del PCI. Il crescere del debito accompagnò le politiche di finto risanamento dei governi di pentapartito degli anni ‘80. La svolta si ebbe solo quando il mordere della crisi economico-finanziaria dei primi anni ‘90 dello scorso secolo orientò le politiche dei governi Amato, Ciampi e Prodi (dopo la prima sciagurata esperienza del Berlusconi 1), verso politiche di risanamento strutturale, un’operazione di cui primo beneficiario fu proprio il Mezzogiorno.

Vale la pena di far parlare i numeri. Nel 1996, quando sulla spinta di Ciampi, il Governo Prodi decise di puntare all’adesione all’euro fin dalla fase iniziale, l’ammontare della spesa per interessi iscritta a bilancio era pari al 112 miliardi di € equivalenti, il 20% delle spese e il 10% del PIL. Un peso che impediva, naturalmente, altri interventi di carattere economico e sociale a partire da quelli verso il Mezzogiorno. Il 92% di quei fondi era percepito da risparmiatori del Centro Nord (nella sola Lombardia si riversava il 32% di quelle somme). La scelta dell’euro si rivelò vincente. La nostra inflazione e, conseguentemente, il costo del nostro debito si adeguò a quello medio dei paesi con la stessa moneta, le nostre emissioni di titoli furono più facilmente collocate anche sul mercato internazionale. Oggi, malgrado le dissennate politiche di Berlusconi e le crisi generali (quella economico-finanziaria del 2008 e quella del Covid del 2020) abbiano considerevolmente gonfiato il debito, il costo delle emissioni tende a scendere e il peso degli interessi iscritti a bilancio si aggira, in attesa dei dati ufficiali di consuntivo, sui 100 miliardi.

Una scelta, quella della lotta al debito, che è stata vincente ma ha pesato sul giudizio circa l’orientamento complessivo del “riformismo” di Napolitano, inteso, talora, come concessione alle ragioni degli avversari, anche per il suo approccio, sempre dialogante.

4. In tempo di demagogia imperante in gran parte dello schieramento politico nazionale, anche in quello a lui vicino (per orientamenti politici e culturali generali e per motivazioni etiche) il fatto che, sino all’ultimo suo impegno, Napolitano sia stato fedele a quell’orientamento, senza mai cercare facili applausi e consensi, è parte fondamentale del lascito della sua vita operosa.